FUENTE:.archdaily.cl

AUTOR:Eduardo Souza

Se acepta comúnmente que la aparición de musgo o vegetación en la superficie de un edificio es un signo de negligencia, deterioro o mal mantenimiento. Y esta suposición no es del todo infundada: pequeñas grietas en materiales tradicionales pueden llevar a la infiltración de agua, puentes térmicos o incluso patologías estructurales. Pero, ¿y si esta presencia orgánica no fuera un defecto, sino el resultado de la coevolución entre la arquitectura y el entorno? Esta inversión de perspectiva fue anticipada magistralmente por Lina Bo Bardi en la Casa Cirell, en São Paulo, donde los musgos, orquídeas y vegetación espontánea eran parte de la intención arquitectónica desde los bocetos iniciales. El uso de revestimientos de piedra cruda y superficies expuestas permitió que la casa se integrara en el terreno. Proyectos más recientes han profundizado aún más esta relación entre la materia construida y la vida vegetal, como los jardines verticales de Patrick Blanc y el Bosco Verticale de Stefano Boeri, que transforman fachadas en ecosistemas verticales, redefiniendo el envolvente arquitectónico como una infraestructura viva capaz de filtrar contaminantes, absorber calor y fomentar la biodiversidad.

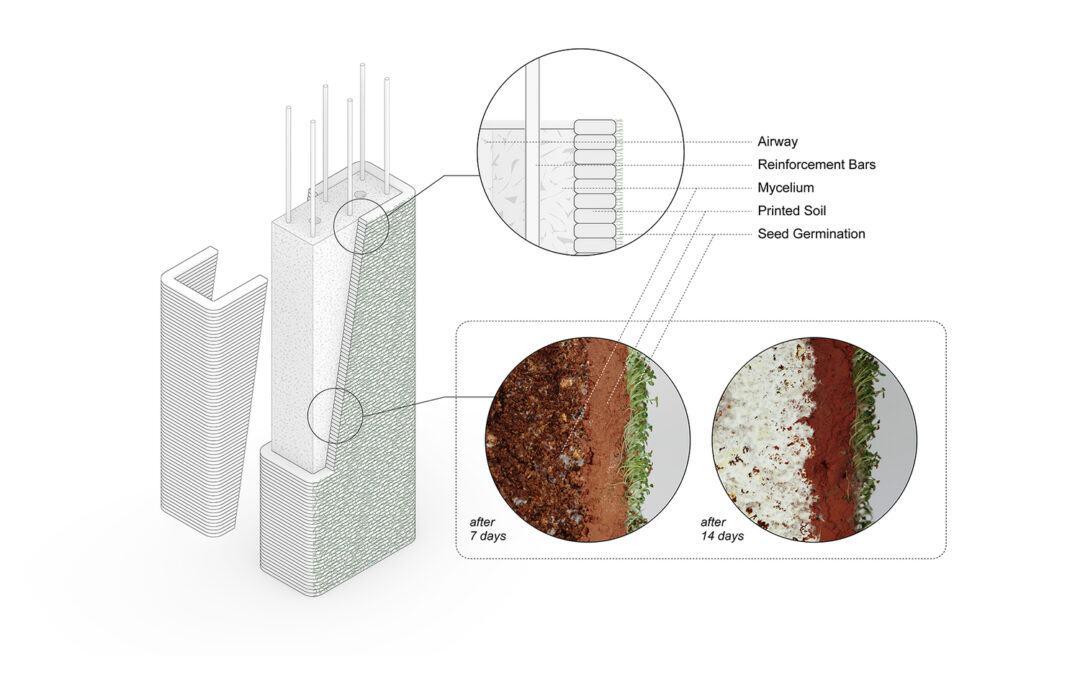

Es dentro de esta línea conceptual, pero a través de un enfoque aún más radical, que surge el proyecto de Tectónica Eco-Resiliente, liderado por el Dr.-Ing. Ehsan Baharlou de la Universidad de Virginia. En lugar de aplicar plantas a superficies ya construidas, la investigación propone un sistema en el que materiales vivos —como hongos y plantas— se integran directamente en el proceso de construcción a través de la impresión 3D de tierra. La iniciativa presenta una visión convincente de cómo los edificios pueden evolucionar con el tiempo y en relación con su entorno, no solo perdurar. En el corazón del proyecto se encuentra el campo de Materiales de Construcción Vivos (LBMs), un subconjunto de Materiales Vivos de Ingeniería (ELMs), que combinan organismos vivos con sustratos no vivos.

«Los organismos vivos (bióticos) se integran con materiales no vivos (abióticos), utilizando estos sustratos abióticos como andamios para el crecimiento», explica el Dr. Baharlou. «Los LBMs incorporan activamente organismos vivos como componentes funcionales/activos del sistema, aunque la actividad biótica puede ser detenida si se desea.»

Aquí, la tierra asume un papel ampliado, no como material estructural, sino como un medio activo y vivo dentro del sistema arquitectónico. Inspirándose en procesos naturales, los investigadores identificaron el potencial de las raíces de las plantas para estabilizar estructuras de tierra impresas en 3D, actuando como agentes de unión entre las partículas de suelo. Para explorar esta integración simbiótica entre la materia inerte y los organismos vivos, se incrustaron dos especies en la matriz de tierra impresa: Pleurotus ostreatus (hongo ostra azul) y Raphanus sativus (microvegetales de rábanos). El primero fue elegido por su capacidad de colonización rápida, lo que permite la formación de compuestos aislantes basados en micelio dentro de vacíos estructurales. Los microvegetales de rábanos se destacaron entre otras especies probadas por su capacidad para desarrollar raíces a través de las capas externas de la tierra impresa, sin comprometer la integridad estructural del material.

La impresión 3D robótica fue crítica para equilibrar la estabilidad estructural con la viabilidad biológica: «Desarrollar LBMs con tierra impresa en 3D exige una mezcla que no solo sea imprimible y estructuralmente cohesiva, sino que también tenga un contenido de agua/humedad controlado para apoyar la germinación de semillas y el crecimiento micelial.» Este control es esencial para prevenir el colapso y asegurar que las capas impresas puedan soportar el desarrollo biológico.

Uno de los principales desafíos en la construcción con tierra es la alta masa de la tierra. La impresión 3D aborda esto al permitir una deposición precisa solo donde se requiere estructural y arquitectónicamente. Desarrollar LBMs con tierra impresa en 3D exige una mezcla que no solo sea imprimible y estructuralmente cohesiva, sino que también tenga un contenido de agua/humedad controlado para apoyar la germinación de semillas y el crecimiento micelial. Comprender el rendimiento mecánico de la mezcla es esencial para prevenir el colapso plástico y mantener la integridad de las capas impresas. Agregar capas de una mezcla no optimizada sin una estrategia de deposición adecuada sobre tierra impresa semi-sólida puede causar el colapso de la estructura.

Uno de los aspectos más radicales del proyecto es su redefinición de la idea misma de mantenimiento. «La auto-regeneración permite un cambio de ‘mantenimiento estático’ a ‘mantenimiento activo'», propone Baharlou. En lugar de sellar una estructura contra el paso del tiempo, los LBMs permiten que se adapte y responda. En el experimento con compuestos de micelio vivo, las estructuras se mantuvieron biológicamente activas después de la fabricación. «Cuando las condiciones ambientales se vuelven favorables nuevamente, el organismo puede reanudar el crecimiento hifal, permitiendo efectivamente la auto-sanación o regeneración.» Este proceso regenerativo fue documentado durante un período de siete días, transformando el daño en una etapa del ciclo de vida ecológica del edificio.

Para permitir una aplicación a gran escala, el equipo está trabajando ahora en estrategias para la biofabricación fuera del sitio y el ensamblaje en el sitio. Si bien la construcción con tierra tiene una larga tradición en contextos rurales, los LBMs introducen una nueva clase de materiales que enfrentan tanto desafíos regulatorios como culturales. La investigación también prevé incorporar otras especies con funciones ecológicas específicas, pero hacerlo requiere una colaboración interdisciplinaria rigurosa entre biotecnólogos, ingenieros civiles, científicos de materiales, arquitectos o tecnólogos arquitectónicos.

Lo que Tectónica Eco-Resiliente propone en última instancia es un profundo cambio de paradigma: entender la arquitectura no solo en términos de forma, función o rendimiento, sino como parte de un sistema vivo, ecológico y en evolución. Al integrar procesos biológicos en el núcleo de la construcción, desafía la lógica de la durabilidad absoluta y el mantenimiento como estasis. En cambio, invita a la arquitectura a participar activamente en los ciclos naturales de crecimiento, adaptación y transformación. En este horizonte, el futuro de la construcción puede no residir en resistir la naturaleza, sino en resonar con ella.